【行き方】首都圏〜東武日光駅

鉄道における日光の玄関口は「東武日光駅」なので、首都圏から向かう場合は「東武鉄道」の利用が便利!(JR日光駅もありますが、交通の便があまり良くありません。)

特急列車が浅草駅から1時間に1、2本出ており、列車によって停車駅は少し異なりますが以下の駅がベースになるので、いずれかの駅で列車に乗ればそのまま日光へ直行です。

始発:浅草駅

↓

とうきょうスカイツリー駅

↓

北千住駅(東京)

↓

春日部駅(埼玉)

↓

終点:東武日光駅

日光は世界遺産に登録される「日光の社寺」の他に、中禅寺湖〜奥日光にかけて広がる豊かな自然も見どころ。

日光周辺を走る「東武バス」は観光名所を網羅しており、東武日光駅(厳密にはJR日光駅)から出発、日光の社寺・いろは坂・中禅寺湖を経由して奥日光まで巡回しています。

日光の社寺(の大半)は東武日光駅から徒歩圏内ですが、中禅寺湖や奥日光までは距離があり運賃もそれなりにするので、この辺りまで足を伸ばすのであればフリーパスの利用がお得!

デジタルフリーパス(NIKKO MaaS)

→東武鉄道が販売するスマホ用のフリーパス

(鉄道の往復乗車券+バスのセットもあり ※鉄道の特急券は別途支払い要)

【世界遺産】日光の社寺

日光という地名の由来は、この地にそびえる男体山(2,486m)の古称である二荒山(ふたらさん)の ”ふたら” を ”にこう” と音読みして、「日光」という文字をあてたとされています。

山に囲まれた日光は、実は名前に似合わず ”晴れが少ない地域” でもあるので、晴れ間を願って日光と名付けられた説もあるとか。

豊かな自然や温泉はもちろんですが、日光に来たら外せないのは国宝や重要文化財を有する世界遺産の神社や寺院。

その中には ”パワースポット” も存在するので、歴史ある社寺を参拝してご利益にあずかり、かつパワーももらえる神秘的な場所なのです。

名称:日光の社寺

登録年:1999年

種別:文化遺産

社寺(神社と寺院)の違いとは?

初詣や墓参りなどで訪れることは度々あっても、意外と知らない神社と寺院の違い。

どちらも宗教施設である点は同じですが、信仰する宗教が大きく違います。

寺院について

| 信仰 | 仏教(インド発祥の宗教) |

| 開祖 教義 | 釈迦(ブッダ) 輪廻からの解脱を目的として修行を行う |

| 信仰対象 | 悟りを開いた「仏」 (寺院には仏像が置かれ、その姿を見れる場合が多い) |

| 建設特徴 | 入口に「山門」(世俗の世界と仏道の世界の境界)がある 門には「仁王像」を置く場合もあり、守衛的な役割 |

| 参拝方法 | 1. 本尊(仏像)の前に立ち、お賽銭を入れる 2. 拍手はせず、静かに手を合わせて(合掌)祈る 3. 深くお辞儀 |

| 願い事 | 現世での御利益、死後の極楽浄土 |

神社について

| 信仰 | 神道(日本古来の宗教) |

| 開祖 教義 | なし |

| 信仰対象 | 八百万の神 ※ (神社には神様が祀られるが、その姿は見れない) |

| 建設特徴 | 入口に「鳥居」(人間の住む世俗と神域の境界)がある 境内には「狛犬」が置かれており、守衛的な役割 |

| 参拝方法 | 1. 拝殿の前に立ち、お賽銭を入れ、鈴を鳴らす 2.「二拝二拍手一拝」を行う (深いお辞儀を2回、拍手を2回、もう一度お辞儀) 3. 願い事があれば、再び手を合わせて祈る |

| 願い事 | 現世での御利益、神への感謝 |

八百万(やおよろず)の神とは?

→「極めて多くの神々」という意味

(古くから日本では森羅万象(宇宙に存在するすべてのもの)に魂が宿ると信じられ、それらの様々な神を信仰の対象としているため、このような表現が使われる)

① 日光東照宮

ご利益

仕事運・勝負運・上昇運

日光東照宮は、徳川家初代将軍 家康を「東照大権現」と呼ばれる ”神” として祀る神社で、全国に存在する東照宮の総本社的存在。

家康といえば、265年間も続くことになる江戸幕府を開き、戦乱の時代を終わらせて平和な世を築いた人物ですが、東照宮の建設はそんな家康の遺言によるものとされています。

遺言

「臨終候はば御躰をば久能へ納 御葬禮をば增上寺にて申付 御位牌をば三川之大樹寺に立 一周忌も過候て以後、日光山に小き堂をたて勧請し候へ」

遺言(訳)

「遺体は久能山に葬り、葬儀を増上寺で行い、位牌は大樹寺に納め、一周忌が過ぎてから、日光山に小さな堂を建てて勧請(神仏の分霊を迎えて祀る)せよ」

この遺言に従い、1616年に死去した家康は久能山東照宮に葬られ、その1年後(1617年)に日光東照宮が完成して改葬されました。

ただ、家康は改葬ではなく ”勧請” を望んでいたはず。

一見、遺言に忠実でないように見えますが、実は当時に久能山から運ばれた神柩には遺体はなかった(改葬はされておらず、久能山東照宮が家康の本当の墓所である)のではないかと近年では考えられているそうです。

ちなみに、現在の豪華絢爛な東照宮は、3代将軍 家光による寛永の大造替(1636年)で建て替えられたもので、建設当初は遺言通りに小さなお堂であったそう。

そんな経緯で建設された東照宮ですが、その立地条件からパワースポットとして認識されており、敷地周辺には ”特に強力なパワーが宿るスポット” が存在します。

その場所とは、「北辰道の起点」「奥宮宝塔」「上新道」の3ヶ所。

「三猿」や「眠り猫」などの東照宮のアイコンとともに、絶対に外せないスポットです!

施設情報

時間:9:00〜17:00(4月~10月)

9:00〜16:00(11月~3月)

料金:1,300/大人(東照宮のみ)

2,100/大人(東照宮+宝物館)

石鳥居〜五重塔 重要文化財

神厩舎 重要文化財

三猿(見ざる・聞かざる・言わざる)

言わずと知れた「三猿(さんざる)」は、東照宮で最も有名なスポット!

神厩舎(しんきゅうしゃ)と呼ばれる「神に仕える馬をつなげておく建物」には、8枚の猿の木彫りが並んでおり、その中の1枚で ”目・耳・口を押さえた3匹の猿” が描かれた木彫りが三猿です。

この8枚の木彫りは ”人間の一生を表現するストーリー” になっているのですが、そのストーリーとはどのようなものなのでしょうか?

1. 小手をかざして遠くを見ている母親は、空間としての遠方ではなく、時間としての遠方、即ち未来(子の将来)を見ている。その方向には、実を付けた枇杷と朱色の雲がある。母親が子供の未来を遥かに望んでいる場面で、枇杷と朱色の雲は「バラ色で実り豊か」な子供の未来を暗示している。

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

2. 幼いうちは、純真で周囲の影響を受けやすい。だから世の中の悪いことは見聞きせず、悪い言葉も使わせず、良いものだけを与えよ。この時期に、良いものを身に付けておけば、悪いものに触れ(対し)ても正しい判断(行動)ができる。

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

3. 一匹の座った猿。(未だ立っていない)どことなく寂しそうなのは、孤独に耐えつつも、これからの人生(将来)を考えている。やがて立ち上がれば、「自立・一人立ち」(精神的にも肉体的にもレベルアップ)する。

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

5. 右側の猿は樹の上で前方を凝視している。左側の二匹は岩の上にいる。中央の猿は崖からの転落は免れた状況下(木から落ちた猿かも)。左側の猿は、中央の猿の背中に手を当てている。友達を慰める、或いは励ましているように見える。

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

4. 二匹の猿が上方を見上げている。希望をもって上を見上げる青年期のイメージ。右上に青雲が配され、「青雲の志」を抱いた若い猿と解釈できる。御遺訓にいう『上を見な・身の程を知れ』である。

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

6. 右側の猿は座って腕をお腹の前で交差させ、正面を凝視している。左側の猿は何か考え、決断を迫られている。(次の面から解釈するに、右側の猿は結婚の決心を固めた猿。一方の猿は、未だそれに至っていない状況なのかもしれない。)

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

7. 左下に逆巻く波、右側の根本には薔薇の花。右側の猿は長い左手を波に差しのべ、左側の猿は腕組みをしている。二匹とも波を見つめている。右側の猿の上には赤い雲。(二人で力を合わせれば『人生の荒波』も乗り越えられる)

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

8. 結婚した二人が協力して荒波を乗り越え、平安な家庭環境を整え、子宝に恵まれ、子供が生まれれば、親となり、最初の面の子育てへと遡ることになる。(そして永遠の生命が受け継がれて行く)子は「悪いことは見ない・聞かない・話さない」そして「平安」な心で育てられなければならない。幼児期の在るべき環境を『長春(薔薇の別名)』が象徴している。

日光東照宮 神馬舎前の掲示より

東武日光駅から日光の社寺へと続く日光街道。

日本橋(東京)を起点として日光まで続くこの道は江戸時代に整備され、”五街道のひとつ” として知られています。

そんな由緒ある通り沿いにある「日光人形焼みしまや」は、三猿の人形焼で有名なお店。

店主自ら金型を作成したそうですが、出来栄えが秀逸!優しい味がするおすすめの人形焼です。

上神庫 重要文化財

上神庫(かみじんこ)とは「重要な神宝を収蔵する倉」で、別名は御宝蔵(ごほうぞう)。

軒下に見られる象の彫刻は、著名な画家 狩野永徳の孫である狩野探幽が作成したもの。

実は彼は象を見た事がなかったらしく、この彫刻は ”想像の象” と呼ばれており容姿も少し風変わりなのが特徴です。

中鳥居 パワースポット & 重要文化財

強力なパワースポット①「北辰(ほくしん)の道の起点」

中鳥居に陽明門がすっぽりと収まるこの場所が、ひとつめのパワースポット。

北辰=北極星のこと。日光は江戸の真北に位置していることから、江戸から日光へ向かう道はかつて北辰の道と呼ばれました。

ちなみに、中鳥居と陽明門を結んだ真北には北極星がくるように計算されています。

北極星は常に真北に輝くことから、昔から正しい方角を確認するために用いられた道しるべとなる星。古代中国では、”宇宙を主宰する神” として認識されていたそう。

家康の遺言「日光山に小さな堂を建てて勧請せよ」に従って建設された東照宮ですが、実はその遺言には続きがあったとされています。

「そして、八州の鎮守となろう」

八州=江戸時代の関東八ヶ国の総称ですが、八州の鎮守には ”日本全土の平和の守り神” の意味が込められていたとか。

江戸から見ると、日光は北極星と同じく真北に位置します。

家康は ”神(東照大権現)” としてそこに祀られていることから、”宇宙を主宰する神” である北極星のごとく、日本の平和を見守るために東照宮を建設させたのではないかと言われています。

陽明門 国宝

家康の遺言では「日光山に小さな堂を建てて」とのことでしたが、3代将軍 家光による寛永の大造替(1636年)で建て替えられた東照宮は豪華絢爛に姿を変えました。

中でもとりわけ目を引くのが、国宝に登録される「陽明門(ようめいもん)」

極彩色と500を超える装飾で埋め尽くされ、その美しさに日が暮れるのも忘れて見とれてしまうことから ”日暮の門(ひぐらしのもん)” と称されます。

装飾はとても凝った造りで、龍・麒麟(一角の霊獣)・鳳凰(5色の霊鳥)・唐獅子(中国伝来の神獣)などの動物や花、中国伝説や故事(昔にあった出来事)を題材にした人物の彫刻も見られます。

また、陽明門の有名な特徴は「逆さ柱」

門には12本の柱があり ”グリ紋” と呼ばれる曲線が施されていますが、1本だけはグリ紋が逆さになっているのです。

その1本とは、獅子(緑)の左側の柱。

ちなみに、単純に向きを間違えてしまったわけではありません。その昔に信じられていた「完成=崩壊の始まり」という迷信から、あえて不完全にすることで ”魔除けの逆柱” の役割を果たしていたそうです。

唐門&透塀 国宝

「唐門(からもん)」は奥にある御本社を守護するために建てられたもので、陽明門と同じく国宝。

将軍に謁見できる身分である御目見(おめみえ)のみがくぐることを許された由緒正しい門で、一般客には今も未開放ですが、祭典行事では解放されることがあるそうです。

唐門に施されるのは、陽明門を凌ぐ600を超える彫刻の数々!こちらも極彩色で中国故事を題材にした人物の彫刻が見られます。

門の両脇の柱には昇龍(右)と降龍(左)が施され、(後ろの木と同化して見えにくいですが)屋根に配置されるのは、2匹の龍と ”恙(つつが)” と呼ばれる唐獅子。

龍は「昼」を、恙は「夜」を護る霊獣という言い伝えがあり、御本社を昼夜お守りする存在だそう。

唐門の左右には「透塀(すきべい)」が御本社を囲むように延びており、これもまた国宝です。

彩りが美しい塀の欄間部分には ”花狭間(はなざま)” と呼ばれる花模様の透かし彫りが、またその上下には鳥や牡丹の花の彫刻が施されています。

ちなみに、牡丹(ぼたん)は中国原産で「富貴花」「百花王」などの別名もあり、古代中国から ”花の王” として人々に最も愛された花。

唐獅子と組合わせて描かれることが多く、ここ東照宮でも至るところで目にする花です。

東照公御遺訓

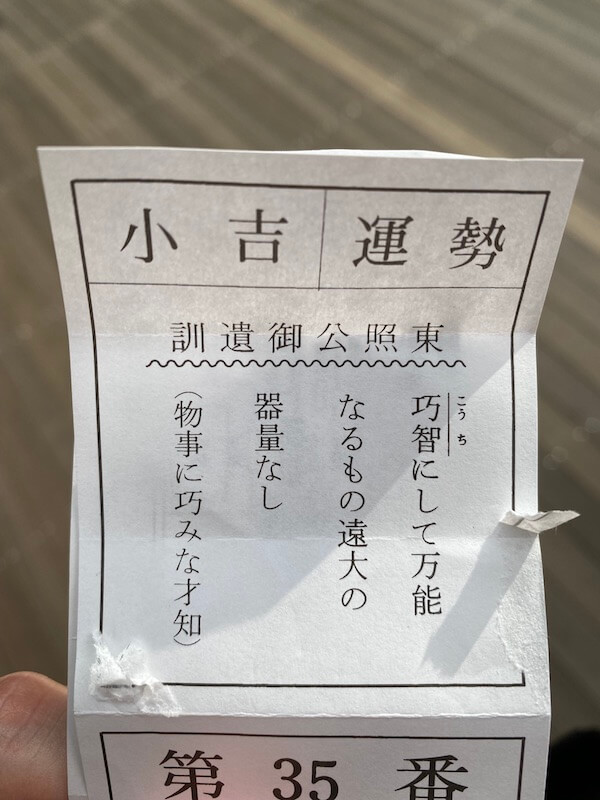

唐門の脇(御本社の入口付近)におみくじがあったので、記念にひとつ引いてみることに。

小吉でした。

「巧智にして万能なるもの遠大の器量なし」

巧智(巧みな才能と知恵)で万能(何でもできる)であるもの、

遠大(遠い将来まで見通して規模が大きい)の器量(物の役に立つ才能)である

という感じでしょうか?(古語にあまり自信がありません。)

「東照公御遺訓(とうしょうぐうごいくん)」とは、将軍を退位する際に残したとされる ”家康(東照公)の遺訓” のことで、平和な国づくりを成し遂げた家康の理念。

人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し

久能山東照宮HPより

いそぐべからず

不自由を常とおもへば不足なし

こころに望おこらば困窮したる時を思ひ出すべし

堪忍は無事長久の基

いかりは敵とおもへ

勝事ばかり知てまくる事をしらざれば害其身にいたる

おのれを責て人をせむるな

及ばざるは過たるよりまされり

「人の一生は重い荷物を背負って遠い道をゆくようなもので、急いではならない」

この冒頭を見ると、「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ほととぎす」の句で知られる家康の気長に待てる忍耐強い性格をうかがい知れます。

ただ、そんな家康も若かりし頃は意外にも短気な性格だったとか。

それからもうひとつ、家康の性格を表す有名なあだ名といえば ”狸親父(たぬきおやじ)” ですが、昔から狸は人を化かすとされており「表面はとぼけていても、考えや行動がずる賢い人」を意味する言葉。

徳川家の天下統一の妨げになっていた豊臣秀吉の息子 秀頼を滅ぼし、豊臣家の排除に成功した大坂の陣(1614年 冬の陣、1615年 夏の陣)では、家康の狸親父ぶりが存分に発揮されたと言われています。

眠り猫

東照宮には(架空のものを含め)実に多くの動物の彫刻が見られます。

その中で最も有名なのは三猿ですが、「眠り猫」も見逃せないスポット!

”警戒心の強い猫も安心して眠りにつける世の中” という平和の象徴で、戦乱の世を終えた江戸時代に建設された東照宮ならでは。

ただ、奥社(家康が眠る墓所)へ続く参道の入口に置かれており、「寝ているように見えつつ、いつでも飛びかかれる姿勢をしている」ことから、実は家康をお守りしているのではないかとも言われています。

奥社参道

御本社から眠り猫を通り過ぎて「奥社(本社より奥にある神社)」へと続く参道。

207段ある階段は木々に囲まれており、石に生えた苔もまた風情がある空間です。

奥社宝塔 パワースポット & 重要文化財

強力なパワースポット②「奥社宝塔(おくしゃほうとう)」

奥社の裏手にある宝塔は、東照宮で最も神聖な場所。

遺言によって久能山から改葬された家康の廟所(墓所)で、その昔に立ち入りを許されたのは歴代の徳川将軍のみ。

ちなみに、東照宮では毎年春と秋に行われる「百物揃千人武者行列」と呼ばれる祭典で、当時の改葬の様子が再現されます。実に1639年から続く歴史ある行事。

ここは奥社宝塔の ”真裏” にあたり、特に強いパワーが集まるとされる場所。

せっかくなので、パワーを貰うべく少し立ち止まって空気を吸ってみると。人が少なかったこともあり、静寂に包まれた空気に一層神聖な気分になる不思議。

叶杉

奥社宝塔の隣にある「叶杉(かなえすぎ)」は、何でも願いが叶うとされる樹齢600年の杉。

鳴き龍(輪王寺 薬師堂)

輪王寺なのになぜか東照宮内にある薬師堂。

このお堂で有名なのは、「鳴き龍」と呼ばれる天井に描かれた巨大な龍の絵。

不思議なことに龍の顔の真下ではまるで鈴の音色のように音が反響するのですが、その正体は天井部分にしかけられた ”起り(むくり)” という湾曲。

平坦な天井では音は一定に反射しますが、凹凸をつけることで不規則な跳ね返りが起こり、それらがぶつかり合うことで独特な反響が発生するのです。

ちなみに、この現象が発見されたのは20世紀初め。寺のスタッフが清掃中に鳩を追い出すために手を叩いたところ、偶然この不思議な音の反響に気付いたそう。